日前,面向海外受众的中国官媒“Uyghur Story”(维吾尔故事)在X上发布了一个短视频。镜头前,受邀参加“新疆”文化之旅的普林斯顿大学出版社社长Christie Henry,对旅程赞不绝口。她说想把“新疆”的故事传递给全世界的人,因为“这里能让世界看到不同文化如何和谐共处……能让世界学会如何以和平相待,而非战争”1。视频一经发出,许多维吾尔人和维吾尔学学者都称这是在迎合中国的外宣,强烈谴责。

对此,出版社在声明中这样解释:旅行团此行完全知悉“该地区正在发生的人权暴行”,且明白此行将会是“经过编排的旅行而非全面的访察”,只不过是想到当地亲身经历2。然而,这样的解释更像是事后找补。因为倘若真的在意人权暴行,那又怎会如此自然地在一个殖民地对公众说出“和谐共处”呢?正如维吾尔研究人士Nyrola Elimä所言,与其说Henry的话语暴露了她对殖民共谋的无知,不如说这是白人世界殖民特权和种族主义的体现——毕竟ta们不会把“被迫像猴子一样跳舞的黑人或原住民”的样子夸作“有魅力”、“有文化”3。而这种殖民特权和种族主义,只不过是在脱离了需要政治正确的本国语境后,为了最大化文化资本的合作才“无意识地”浮出水面罢了。

无论如何解读,上面的例子都暴露出殖民之下旅游背后深刻的政治议程。如学者Melissa Shani Brown和David O’Brien指出,中国政府希望利用游客来充当“大美新疆”的见证,以此掩盖和正当/常化占领殖民4。就拿Henry去的喀什噶尔为例好了:一方面,中国殖民政府拆毁或改造这里的清真寺,按汉人的方式重建维吾尔人聚居的老城,强迫维吾尔人搬迁。这么做是在切断原住民与土地、宗教和历史的联系,摧毁维吾尔人的民族认同。另一方面,中国殖民政府又盗用维吾尔元素来营造民族文化保存完好的假象,同时曲解历史,以巩固“新疆自古就是中国领土”的叙事。例如,喀什噶尔70%的清真寺在2016年就已被拆毁5。而仅存的一座清真寺却被改造成充满“异域风情”、供汉人中产阶级消费享乐的酒吧,美其名曰“喀什梦”6。而许多维吾尔人视作反清殖民象征的“香妃”7,则被当成“中国古丽”,化作香妃园里中华民族一家亲的永恒主题。在这里,门口迎接汉人游客的是身穿民族服饰的维吾尔女孩,园内负责导游的是从集中营学成普通话归来的“中国姑娘”8。由此可见,集中营和摄像头让全景监狱和主题乐园成为了殖民现实的一体两面。别忘了,喀什噶尔有着全世界最高的监禁率!9更能说明旅游和军事占领结合为一体的是新疆生产建设兵团。近年来,兵团大力推广所谓的红色旅游10。此处的红当然不是中共屠村的红,而是五星红旗的红。在第八师石河子市军垦文化广场,王震不再是维吾尔人口中的“杀人王”11,而是为“社会主义建设”立下汗马功劳的将军像。在新疆兵团军垦博物馆,民兵也不再是侵占原住民土地的殖民者,而是“无私奉献”的爱国者。

这种情况下,游客是洗白殖民的最后一环。一个个旅行景点、一次次民族舞表演、一张张照片、一条条感动于赛里木湖和“革命”史诗的朋友圈。这些既是一切安好的证据,也是证词。毕竟还有什么是比真实的人的亲眼所见更“真实”的呢?既然眼见为实,那便无事发生。既然无事发生,那便广而告之。于是乎,一个人的记忆成了所有人的记忆,一个人的“真实”成了所有人的“真实”。旅游便是这样变成Brown和O'Brien所说的“记忆基础设施”(infrastructures of memory)12。正是以一个个真人游客为证,中国政府得以向世人宣告“新疆”没有种族灭绝。而哈萨克学者Guldana Salimjan说的“无辜汉人”游客13,也因自己的信以为“真”成为了殖民的帮凶。这种信以为“真”,用Brown和O'Brien的话说,也叫“见证式游客凝视”(testimonial tourist gaze)14。有了传媒技术的加持,共谋甚至无需亲赴。当人们在电视机前一览《乘风2025》公演现场的昆仑之美、赞叹祖国大好河山时,自然想不到该景区实为兵团十四师的殖民杰作15。可以说,出版社文旅团和普通汉人游客并无区别。唯一特殊的是前者的学界形象。经精心裁剪的“民族和谐”幻象,唯有透过看似独立批判的外国学人之口,才可能远渡重洋,被包装成自由主义式的多元文化模范。恐怕这也是中国政府刻意安排此次“新疆”文旅的原因。

2025年新疆文旅宣传片

类似的情况我们也可以在“以色列”控制的旅游业中发现。学者Dorien Vaden Boer表明,旅游业一直都是锡安主义运动殖民化巴勒斯坦的重要角色。早在1925年,锡安主义组织就成立了锡安主义旅游信息局,开始抢夺原本由阿拉伯人主导的旅游业。这么做是为了用犹太主导的叙事取代巴勒斯坦的阿拉伯形象。为此,信息局出版了旅行指南等大量宣传资料,用来彰显犹太定居者在集体农场、工厂等地的“成就”。这么做不仅是为了吸引海外犹太人的投资,也是为了鼓励来访者永久定居“以色列地”。16不仅如此,锡安殖民和中华殖民都盗用原住民文化来为自己服务。在海法,“少数民族地区”被认为是欠发展的,需要“以色列”资本焕发新生。巴勒斯坦人的土地因此被打造成旅游胜地,沦为现代犹太国家中一座“典型的中东城市”。阿拉伯风格不再是巴勒斯坦历史的连续存在,而是富有东方情调的商业装饰。17这样一来,徜徉其中的游人自然不知道所谓发展的代价:大浩劫时此城95%的巴勒斯坦居民都被赶出了家园18。在耶路撒冷老城同样如此。希伯伦的玻璃、伯利恒的橄榄木雕被当成“以色列”纪念品出售19。文化盗用不仅令原住民彻底隐身,还让殖民者在游客前摇身变为“本地人”。

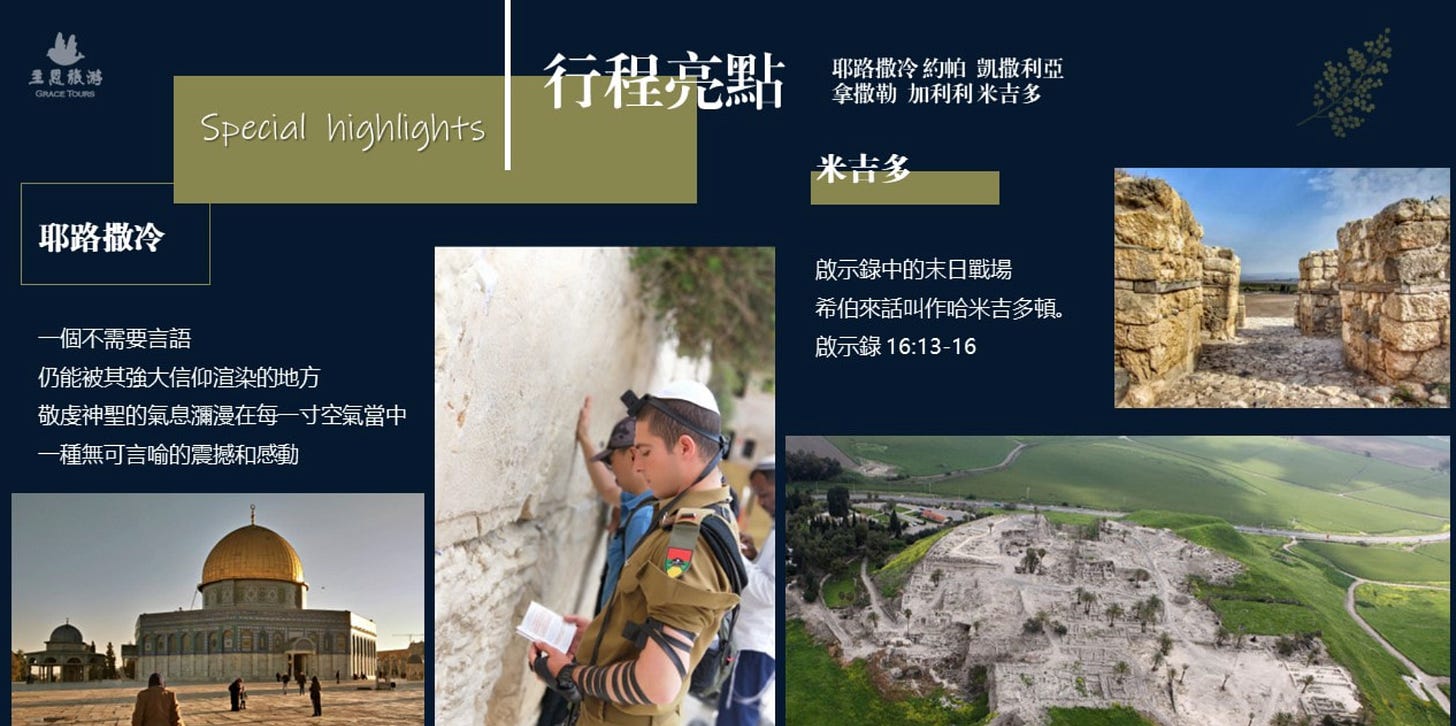

除了盗用,圣经叙事和考古发现也是常用的武器。东耶路撒冷的考古遗址大卫城就是一个典型例子。它被宣传为“以色列第一个首都”、“犹太民族的发源地”。尽管许多历史学家都怀疑大卫王本身的历史存在,但这丝毫不碍“以色列”旅游公司利用法律没收巴勒斯坦人的房产。旅游公司还借考古挖掘破坏巴勒斯坦人房屋的地基,进行强行驱逐。20如果说香妃园是连通集中营的“西域”游乐场,那大卫城就是巴勒斯坦废墟上的圣经迪士尼。在这里,游客不仅可以戴AR眼镜穿越时空进入“古都”,还可以重行国王和先知曾走过的地下通道。这种亲临圣地的宗教体验为游客带来了无上的真实感和情感联结,让殖民工程深入人心,成为神圣得毋庸置疑的天命21。我们可以看到记忆基础建设的概念在这里同样适用。诚如一位美国游客在参加完宗教旅游项目后说的,正是赴“以”宗教之旅唤醒其“支持以色列的新动力”、“与以色列团结的热情”22。至于巴勒斯坦人,不过是以色列导游口中“古罗马人捏造出来”的“穆斯林和拿撒勒人”23。其身份、文化、历史皆被吃抹干净。在西岸,“以色列”还一边限制参观巴勒斯坦景区,一边在地图上将巴勒斯坦人的土地标注为“犹大”和“撒马利亚”,向游客刻意隐瞒非法占领区的事实24。这种做法和中国政府近年将“新疆”大量村名强行汉化如出一辙25。

一款“以色列”圣地旅游行程

中国殖民旅游中的宗教角色更加隐蔽。也许在许多人印象里中共是个无神论的马列主义政党,因此会将宗教叙事完全排除。但实则不然。拿天山博格达湖地区举例。中国以“生态保护”和“退牧还草”为名,将这里的哈萨克原住民强迫迁移。取代牧场的,是一个更为“内地”汉人熟悉的道观和租给游客的蒙古包。此外,博格达湖也被改名为“飞龙池”——道教神话里西王母的洗脚池。诚如Salimjan和Brown等学者说的,中国政府一方面将伊斯兰教归为“恐怖主义”宗教予以打压,另一方面又征用道教符号来切断哈萨克人的伊斯兰传统。这种“偏爱”并非出于党国多么认同道教的宗教观,而是策略考虑。因为道教更“无害”、更“中华”的山水画形象有助于将伊斯兰地区融入汉人世俗体系中。26

特别需要强调的是,“以色列”和中国都利用酷儿或女性友好的话术,为殖民旅游裹上“进步包容”的外衣。2016年,“以色列”旅游部就下令拨款1100万新谢克尔(约合300万美金)推动“骄傲旅游”。在“特拉维夫”,这已经成为一个巨大的产业。那里有一年一度的骄傲游行,有政府协办的骄傲酒店,有印有彩虹旗专门往返欧洲的骄傲飞机……许多西方酷儿游客还是常客。ta们会去世界酷儿旅游大会,用同性恋旅游网站制定行程,到浪漫雅法老城一日游。“自由”、“开放”、“大胆”、“摩登”,类似的词汇在游客评论区遍地开花。海滩、酒吧、夜总会、融合了中东主题和欧洲厨师的餐厅……27那里应有尽有,一切皆可骄傲。在ta们眼里,“特拉维夫”是欢迎全世界LGBTQ+群体回家的酷儿天堂,但唯独不是巴勒斯坦人祖辈的村庄。那“新疆”旅游在中国口中又是什么呢?当然是帮“少数民族女性走出家门”、“促进妇女就业”、助她们“突破重重束缚实现个人解放与现代化发展”的新自由主义女权经济28。殖民帝国居功甚伟。但集中营里ta们被强奸的哀嚎却无人听闻。

上面说了这么多,似乎都把旅游锁定为了殖民者的武器。然而事情是否必然如此呢?对于这个问题,巴勒斯坦人用实践提供了很有启发性的回答:被殖民者也可以巧妙地利用旅游来为自己发声。以扎根耶路撒冷的非盈利旅游组织耶路撒冷旅群(Jerusalem Tourism Cluster,下称“旅群”)为例。旅群通过介入旅游来凸显巴勒斯坦人的身份,颠覆殖民政权对耶路撒冷的话语霸权。一方面,旅群用移动应用程序、自制小册子、旅行指南聚焦被边缘化的巴勒斯坦景点。另一方面,旅群会在巴勒斯坦人经营商店的外墙安装解说二维码,连通公共和私人空间,重申城市的巴勒斯坦归属。不仅如此,旅群的旅程规划还格外重视联结当地社群,向游客展现多元的巴勒斯坦社会。当以色列人盗用巴勒斯坦传统舞来创作节目时,旅群也会和巴勒斯坦艺术组织合作,创作真正的巴勒斯坦表演与之抗衡。29

除了耶路撒冷,西岸和加沙也有巴勒斯坦人组织的旅行团。例如在西岸,巴勒斯坦导游会在检查站前和游客强调自己无法通行的荒谬现实。在加沙,导游也会通过虚拟旅游的方式,引导游客想象解放后的加沙旅游业。30在这些例子里,我们都可以看到巴勒斯坦人通过夺回旅游来自我赋权和解构殖民。旅游不再是以色列人的武器,而是巴勒斯坦人的解放实践。学者们将这种旅游称作介入旅游(engaged tourism)或团结旅游(solidarity tourism)31。这也是为何抵制、撤资、制裁运动并没有绝对拒斥旅游,而是呼吁人们参加民间挺巴团体组织、符合道德伦理的旅游32。这种扎根社群的介入/团结旅游不仅是在将旅游业本身去殖民化,还能让巴勒斯坦人夺回自己的话语权,传播“每一天”的声音,重塑社会现实33。更重要的是,游客能把关注和支持给到巴勒斯坦人,而非殖民政权和资本。

国际团结运动(International Solidarity Movement)长期组织国际志愿者来到西岸目睹、记录和传播巴勒斯坦人生活在种族隔离下的现实,参与巴勒斯坦人发起的抗议,共同抵抗来自“以色列”官方和定居者的暴力。2024年9月殉难的Ayşenur Ezgi Eygi,就是国际团结运动的志愿者,在纳布卢斯抗议非法定居点时被占领军杀害。

巴勒斯坦的例子对我们极具参考意义。诚然,相比于巴勒斯坦,“新疆”现在更缺乏民间组织的空间。但巴勒斯坦和“新疆”的情况在许多方面仍有可比性。例如,巴勒斯坦导游很难拿到“以色列”政府发的导游证。这导致有证的巴勒斯坦导游害怕丢工作而不敢讨论政治。而敢讨论的无证巴勒斯坦导游也因怕惹麻烦,无法公开宣传自己。34“新疆”的原住民导游同样时时刻刻面临着严密的审查和监控,难以说“不”(这也是为什么你会在抖音看到塔吉克导游向汉人游客讲解左宗棠“收复新疆”的“英雄事迹”35)。此外,中国政府和“以色列”政府都与海内外的私人资本合谋垄断旅游业。在军事占领的背景下,这些势力几乎全面控制了各个方面(城市规划、旅游景区、酒店民宿等等),并将绝大部分利润收入囊中。殖民旅游的巨额经济所得又反哺殖民工程,令后者生生不息。这些相似之处都为我们打开了对话的可能性。更重要的是,团结旅游不仅是巴勒斯坦人勇敢示范的宝贵一课,更是跨地域的反殖民感召。

自《我的阿勒泰》热播以来,中国掀起了一股“新疆”旅游热。据官方数据显示,2024年“新疆”旅游热度排名中国第二,接待游客高达3.02亿人次,游客总花费3595.42亿元,各项指标创历史新高36。不仅大量汉人涌入“新疆”投资民宿,万豪、喜来登等海外知名连锁酒店也在当地加大投资力度37(就像一些酒店和民宿也开在被非法占领的西岸一样38)。旅游业带来的不仅仅是到此一游的游客,更是定居殖民者。与此同时,西方的旅游公司也在组织外国游客参加维吾尔人权项目所说的种族灭绝旅游39。在殖民化持续加剧的当下,如何批判地介入旅游变得至关重要。因此,我们不仅需要支持巴勒斯坦解放事业,也要从挺巴运动中思考反中国殖民的斗争。我们要如何向公众传播被封锁的真相,呼吁抵制“新疆”殖民旅游,在日常生活中拒绝与殖民共谋?要如何和维吾尔人、哈萨克人等原住民族共同努力,一起传递ta们的声音?要如何创造出团结旅游或类似的途径来联动海外和当地社群、团结不同民族?要如何在殖民政权的严酷打压下,开辟一条反殖民的共同抵抗之路?这些问题没有搬来即用的标准答案。我们必须在认清现实的基础上不断学习,敢于想象,以践行作答。在未来,希望这条路会在我们所有人的摸索下,和其它民间行动相互呼应,彼此增益,汇成瓦解殖民的多元大道。是的,这条路必将无比艰险,但它也指向希望。因为我们必须抵抗。

https://x.com/Xinjiangstory/status/1938203737446871208

https://press.princeton.edu/news/sbac-tour?srsltid=AfmBOopEOSrcyW93R4X9sfvasxR4Atuv-7wAELWF0E7X4515rnNr_HCg

https://x.com/nyrola/status/1938980404305731797?s=46

Melissa Shani Brown & David O’Brien, 2022, Journal of Current Chinese Affairs, "Making the past serve the present": the testimonial tourist gaze and infrastructures of memory in Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China

维吾尔人权项目,《种族灭绝之旅:东突厥斯坦的国际旅行公司》(2023)

Brown和O’Brien

在大多数流传的版本里,香妃是阿尔提沙尔(“南疆”)反抗清帝国统治的和卓家族的一员(清记载此事为“大小和卓之乱”、“平定回部”)。大小和卓战败后,乾隆皇帝贪图她美貌,将其带到清廷,但她在皇宫里誓死不从乾隆,并心存复仇之念,因此被太后“赐死”。香妃这一极具传奇色彩的历史人物,在汉人叙事和维吾尔叙事里有着截然不同的象征意义。早期汉人叙事以清廷记载的容妃为原型,将香妃视作一个有着西域美貌和神秘香气的“外邦”女子,具有“东方”主义的他者凝视。到了20世纪民族主义兴起时,香妃被重塑成了反满清压迫的异族反抗者,但同时也被纳入中华民族团结的汉人中心爱国叙事中。这种复杂矛盾的解读不仅迎合了反满汉民族主义的投射,也服务于中华民族构建。现在,中国继续将香妃驯化为民族团结的象征,以此强化其对“新疆”的主权宣示。与之相反,在当代维吾尔人眼里,香妃(伊帕尔汗,维语:Iparxan)代表了维吾尔人反抗殖民、追求民族独立的不渝精神。历史学家米华建(James Millward)认为,两种叙事可能都忽略了清帝国的战略考虑。亦即清帝国将这位后世称作香妃的维吾尔女性当成政治联姻工具,以此维系自身与内亚族群的联盟,维续帝国统治。关于香妃的详细分析参见米华健,A Uyghur Muslim in Qianlong's Court: The Meaning of the Fragant Concubine。

天山网,《香妃园的“中国古丽”》

AP,05/17/2022, “Uyghur county in China has highest prison rate in the world”

新疆维吾尔自治区人民政府,10/06/2023,《新疆文旅厅推出6大主题13条红色旅游主题线路》

自由亚洲电台,《新疆镇压史:王震杀人如麻》(2018)

Brown和O’Brien

Guldana Salimjan, 2024, 洛杉矶书评,“The Dream of Han Innocence”;中译见:https://palestinezh.substack.com/p/guldana-salimjan

Brown和O’Brien

中国旅游新闻网, 《新疆生产建设兵团五一假期红色旅游持续升温》(2025)

Dorien Vanden Boer,2016, Jerusalem Quarterly , “Toward Decolonization in Tourism: Engaged Tourism and the Jerusalem Tourism Cluster”

Mark LeVine,2005,Overthrowing Geography: Jaffa, Tel Aviv, and the Struggle for Palestine, 1880-1948

Nadeem Karkabi, 2018, City and Community Journal : “How and Why Haifa Has Become the “Palestinian Cultural Capital” in Israel” 中译见:https://news.qq.com/rain/a/20241016A093L100

Boer

Boer

Boer

Al-Shabaka podcast, 2021, “Tourism in Service of Israeli Settler Colonialism with Halah Ahmad”

Espinosa-Najjar,2024, Journal of Palestine Studies, “Israeli Heritage Tourism in Wadi Helweh: Making What Is out of Mind out of Sight”

Amnesty International, Destination: Occupation (2019): “Chapter 2: The Tourism Industry of the Settlements”

人权观察,《中国:数百维吾尔村庄被更名》

Brown和O’Brien

Rabeea Eid,Tourism as a Colonial Practice: Pinkwashing and the Israeli Pride Parade

China Global Dialogue,《如何通过经济赋能新疆少数民族女性》;新华网,《中国专家表示新疆女性不断突破重重束缚实现个人解放与现代化发展》。据新华网报道,中国官方背景的学者在国际人权会议里称“新疆女性”的“思想解放”为“新疆女性主义叙事的主体”。我们可以从中看出中国政府近年也开始对外使用“女性主义”一词。

Boer

Jennifer Lynn Kelly,Can Tourism Be Liberatory?

“介入旅游”是Dorien Vaden Boer的用词;“团结旅游”是Jennifer Lynn Kelly的。虽叫法不同,但异曲同工。

BDS Movement,Tourism in Service of Israeli Occupation and Annexation

Boer

Boer

除了审查和监控,常年的殖民教育也让许多原住民难以接触客观公允的历史讲述。

新疆维吾尔自治区人民政府,《2024年新疆旅游各项指标创历史新高》

维吾尔人权项目, It Does Matter Where You Stay: International Hotel Chains in East Turkistan

The Electronic Intifada, “Booking.com offers hotel rooms in Israel’s illegal settlements”;The Guardian, “Seized, settled, let: how Airbnb and Booking.com help Israelis make money from stolen Palestinian land”

维吾尔人权项目,《种族灭绝之旅:东突厥斯坦的国际旅行公司》