作者:穆罕默德·卡丹(Mohamad Kadan)1

英译者:Muna

来源:黎巴嫩报纸《Al-Akhbar》2 2025年7月9日

“事实上,摆脱这泥泞漩涡的唯一出路,是相信给予才是文明人的行为……而索取是不被接受的……人生的意义是将自己奉献出去,而不期待任何回报……我如今正在努力以某种方式达成这样的信念,否则,人生将变得无法承受……”

——加桑·卡纳法尼

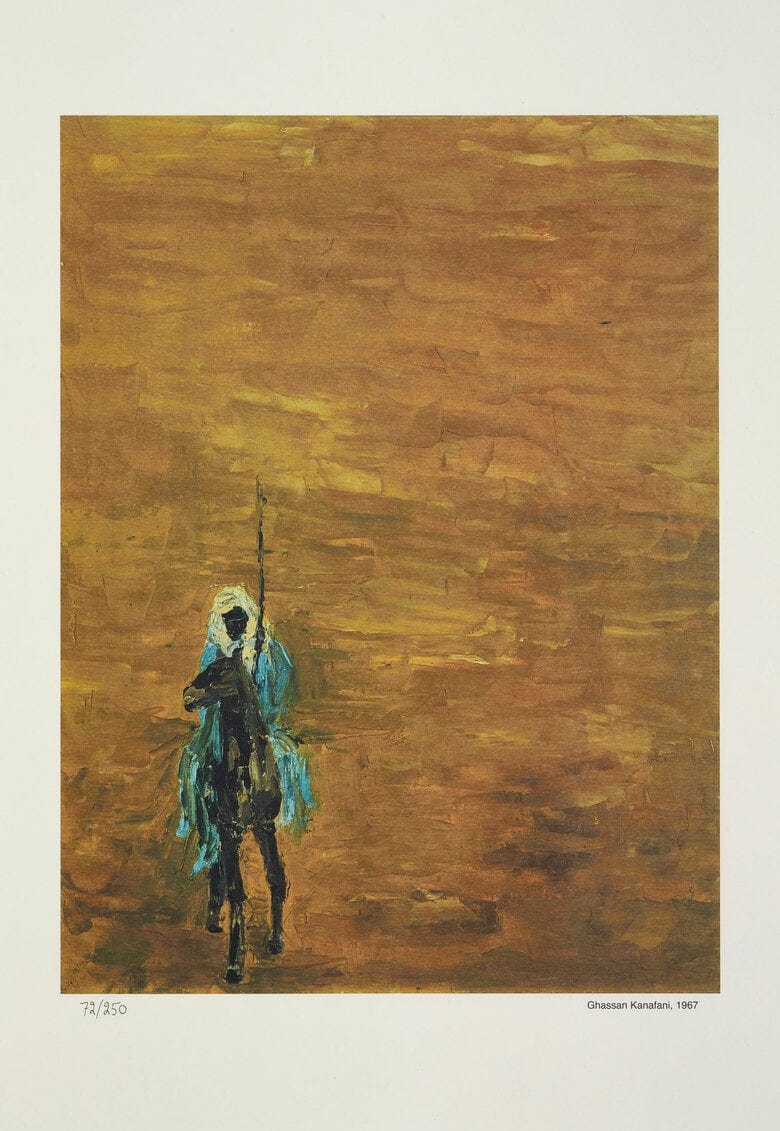

我决定写一篇关于加桑·卡纳法尼的文章,为的是了解他作为一个人的一面,而不仅仅是作为作家、知识分子、思想家或革命者的身份。最近,我深入阅读了一些曾与卡纳法尼相识的人的文字,他们无一例外地认为,卡纳法尼以不断的奉献将自己的生命献给了巴勒斯坦。他的奉献不仅体现在文学领域,更通过文学传递给我们坚持与忍耐的价值。上面这段话出自卡纳法尼于1960年1月4日匆匆记下的日记,在他看来,它如同生命一般重要。这篇文章所提出的问题是:卡纳法尼希望我们如何记住他?他从战友、报刊、档案、信件、研究、故事、小说和戏剧中留下了哪些线索?

1952年,卡纳法尼获准在联合国近东救济工程处(UNRWA)学校任教。他的哥哥阿德南·卡纳法尼告诉我们,卡纳法尼是如何成为一名模范教师的——在巴勒斯坦难民营中,他激发学生的热情,克服压迫与失败。在那里,他遇见了阿拉伯语教师马哈茂德·法拉哈,后者因敬佩卡纳法尼唤醒学生潜能的非凡能力,特地来听他的课。

卡纳法尼曾写过一篇短篇小说《新太阳》,刊登于与他关系最为密切的黎巴嫩文学杂志《Al-Adab》上。在信中,他以独特的语言叙述了离开大马士革前往科威特的决定,这封信是写给他在美国萨克拉门托求学的朋友穆斯塔法的:“去年科威特教育部与你签约,却将我彻底排除在外。那时我处于极度困顿的时期,你偶尔会寄给我一些小额资助,如今你却希望将其视为一笔债务——也许是担心我会感到自尊受损。但你明明知道我家庭的状况:我在UNRWA学校那点微薄的薪水,仅够供养年迈的母亲、寡嫂和她的四个孩子。”

随后,他谈及以色列对加沙的攻击、他对这一事件的持续关注,以及这是否改变了他的日常生活。他质问:当“我们的加沙”被火与炸弹轰炸时,我该做些什么?他离开大马士革去教难民儿童的决定,令他充满悔意,也直接影响了他的写作与对“奉献”这一问题的思考——奉献的方式、地点与原因。3他在短暂的一生中给出了答案:我们可以从任何位置、地区与空间为巴勒斯坦奉献。1955年末,他前往科威特任教绘画与体育课,在那里,他深切地体会到孤独与痛苦。

卡纳法尼常在内心感到挣扎,但他从不对外袒露,相反,他始终坚持工作与行动,从不退缩也不感到疲惫。他曾对电影导演卡西姆·哈瓦勒说起自己在科威特的经历,并劝他不要去海湾地区,尤其是阿布扎比,而应留在贝鲁特。他对他说:“我们刚从约旦出来,创办了一本杂志,跟我们一起来吧,和我们一同忍饥挨饿,也和我们一同享受丰收。”那是巴解组织撤出安曼之后的时期。这正是卡纳法尼那种动员群众、投身民族事业的精神。他与卡纳法尼共事于1960年代末期,在《Al-Hadaf》杂志开展政治工作直至卡纳法尼生命最后阶段。那场在贝鲁特的会面原本并未计划,但命运让它发生了。

卡纳法尼从不“左右逢源”,相反,有时你可能会觉得他过于自我,不在意他人的感受和想法。法德勒·纳吉卜这样回忆。他说,卡纳法尼是个有层次且具有弹性的人。你必须等待并耐心观察,才能了解他,观察他的动作、文字与谈话。纳吉卜补充道,他与“文学与生活”小组的朋友们认识到卡纳法尼的价值。后来他赴美留学,收到卡纳法尼1957年出版的小说集《第十二号病床之死》中的故事《猫》,他非常喜爱。在通信中卡纳法尼告诉他,几乎没有人表达过对这篇故事的欣赏。于是纳吉卜将其翻译,并在英语文学课上向全班朗读。在卡纳法尼发表名作《阳光下的人们》后,他曾请求纳吉卜撰写一篇评论文章,后者婉拒,因为他难以把握小说的精髓——现实与虚构之间的距离过于微妙。“他告诉我他们如何搬离旧宅,内心的哀伤是如何袭来的。他在墙上发现了刻着的‘F.K.’字样,那是他父亲费兹·卡纳法尼的名字缩写。”

卡纳法尼的妻子安娜也写过他们1961年在贝鲁特初次见面的情景。她说那时自己并不了解巴勒斯坦人遭遇了什么,只是想去难民营转转。他怒吼道:“你以为我们人民是动物吗?像动物园那样被参观?”他说,除非她了解政治背景,否则没人会带她去。他于是向她讲解巴勒斯坦问题的历史。两周后,卡纳法尼问她:“你为什么不多待一段时间?”于是她留下来,在一所幼儿园工作,深受他思想的影响,认识了他的家人,并最终与他结婚。她记得他在最艰难的时刻也能给予他人,尤其是1967年。他的母亲在六月失败前一周于大马士革去世,他坚强地陪伴父亲与家人。返回贝鲁特时,她第一次见他哭泣——那是因为母亲的去世,还是因为战败?紧接着是他来自阿卡的朋友、小说家萨米拉·阿扎姆之死,他为她写下了悼文《承诺》,寄望于他那永恒的城市——阿卡。

加桑·卡纳法尼在其教学生涯、文学创作、批评实践、政治思想和革命行动中都奉献良多。正如我们所见,卡纳法尼的核心角色是与他所处社群之间的关系——他致力于能力建设与机会创造。马哈茂德·达尔维什在题为《一头预示地震的羚羊》的悼文中写道:“我的朋友加桑!我曾与许多朋友告别,但唯独你的离世,标志着我生命中一个阶段的终结。我从未想过,噩梦中最令我震惊的,是你早在十年前就对我的存在做出的预言。我虽然在那之前已出生,但你才真正宣告了我的诞生。我未曾对你说声‘谢谢’,我以为人生会更长。”由此我们可见卡纳法尼的慷慨——他孕育了抵抗诗人,为抵抗艺术提供了观念、实践与框架。达尔维什及其同伴——如萨米赫·卡西姆、哈娜·阿布·哈娜、拉希德·侯赛因、贾马尔·夸瓦尔和哈娜·易卜拉欣,这些1948年被占领土地上的诗人——在卡纳法尼的写作之后,成为阿拉伯知识与文化舞台的一部分。如达尔维什所言,他们的出现“令人惊愕且羞愧”,因为在那之前,他们的存在曾长期被忽视与否认。

慷慨是卡纳法尼生平中的决定性特质,而他关怀他人的能力源自他与父亲之间的关系——他父亲是上世纪30年代的律师与活动家,法律事业与被压迫者及贫困群体密切相关。安娜引用卡纳法尼的话说:“长大后,我想成为像父亲那样的人,我要为重返巴勒斯坦而战——那是我父亲的故土,是他和乌姆·萨阿德(أم سعد)常对我讲述的那片土地。父亲是个好人,会给我买我想要的东西,直到今天我仍深爱着他,尽管他已经去世。”

卡纳法尼对于阶级斗争的关切,根植于童年,并亲眼目睹其崩塌。

穆罕默德-卡丹是莱斯大学历史系博士生。他专注于巴勒斯坦研究和解殖问题。

《Al-Akhbar》是黎巴嫩最具影响力、也最具争议性的阿拉伯语报纸之一,成立于2006年,总部设在贝鲁特。它报纸经常批评黎巴嫩国内政治精英的新自由主义政策、腐败结构与教派分化,以其反西方干预、反以色列、亲抵抗运动著称。

译者注:加桑·卡纳法尼在决定离开大马士革时,正值以色列对加沙的袭击发生。他的悔意来源于他认为自己在一场加沙被屠杀的时刻,没有留下来参与集体的挣扎,而是选择了相对舒适的流亡生活。同时,1950年代的大马士革,也是巴勒斯坦难民与流亡知识分子的重要聚居地,卡纳法尼的思想与文学正是在这种氛围中塑形的。可以说卡纳法尼对于离散政治/流亡者身份的反思构成了他之后整个创作生涯的一种深层驱力,如《阳光下的人们》、《返回海法》等,他笔下的主人公都关乎“回归到自己关心的土地去参与解放工作”的内核,也都充满内疚、责任、牺牲与无能为力的拉扯。