“在缅甸,我们就是巴勒斯坦人”

对话“进步穆斯林青年协会”的行动者

采访/巴勒斯坦团结行动网络(PSAN)

Read the English translation at Chuang.

距离2021年2月缅甸政变至今已经四年了,如果不是这一场惨烈的地震,缅甸几乎被国际社会遗忘了。然而,四年来,反抗从未停歇过。非暴力抵抗运动在政变不久后就遭遇了军方的严酷镇压,抗争者被捕、被酷刑折磨、被杀害。接下来,一部分人响应了流亡政府NUG(National Unity Government)的号召,跑去丛林组成了“人民防卫军”(PDF, People's Defence Force),加入民族地方武装势力游击作战;另一部分人则流亡至世界各地——泰国是很多缅甸流亡者的第一站。

过去的几十年来,在边境贸易的驱动下,源源不断的穆斯林来到与缅甸接壤的泰国边境城市湄索,与泰国穆斯林、巴基斯坦穆斯林在这里形成了跨国贸易的聚落。随着缅甸境内一轮又一轮针对穆斯林的暴动和系统性迫害,越来越多穆斯林跨过边境。这里有庞大的穆斯林社群,他们的通用语言是缅语,在穆斯林的商铺里随处可见。也因如此,在街上总能看到人戴着库菲耶(Keffiyeh)。长期生活在这里穆斯林群体普遍对巴勒斯坦议题抱有热忱,却对缅甸革命普遍冷感,认为这是军政府与缅族人的事情,与自己无关。2021年政变后,湄索也成了参与抵抗运动而在军方黑名单上、因而无法拿着护照离境的流亡者的聚集地,这其中一些穆斯林革命者,偶尔也能在本地穆斯林主导的贸易公司谋得一职。

2023年10月,我在湄索见证了遥远的巴勒斯坦问题映照出的缅甸族群生态。流亡社群很快就陷入了不安和分裂。穆斯林革命者说,他们看到同温层的缅族流亡活动家的仇穆情绪又被点燃了。政变后缅族人带着对罗兴亚人的悔恨,后悔没为在缅甸受到最多压迫的穆斯林群体做更多。而这一次,穆斯林革命者们非常沮丧地发现,开始有缅族的革命同志开始带入以色列的叙事,谩骂穆斯林都是恐怖分子。不少穆斯林革命者对于这场革命感到幻灭,认为缅族人在政变发生后表达罗兴亚人的愧疚只不过是向国际舞台的表演,这场革命依旧是缅族中心的。不信任又增多一点:也许缅甸的身份政治只是暂时被政变和革命弥合了,革命后的缅甸,伊斯兰恐惧症、缅族沙文主义是否又会复燃?

2025年3月28日的这一场地震,正值特朗普执政后美国对外援助资金大幅削减,对于原本在内战中脆弱不堪的缅甸而言无疑是雪上加霜。850多万地震受灾人口,加入了缅甸国内已存在的300多万国内流离失所者的行里。同时,约2,000万人——约占全国人口的三分之一——在地震前就已生活在贫困线以下。这是一场完全毁灭性的灾难,缅甸本就因军政府对本国人民的战争而濒临崩溃,国家职能早已被彻底摧毁。

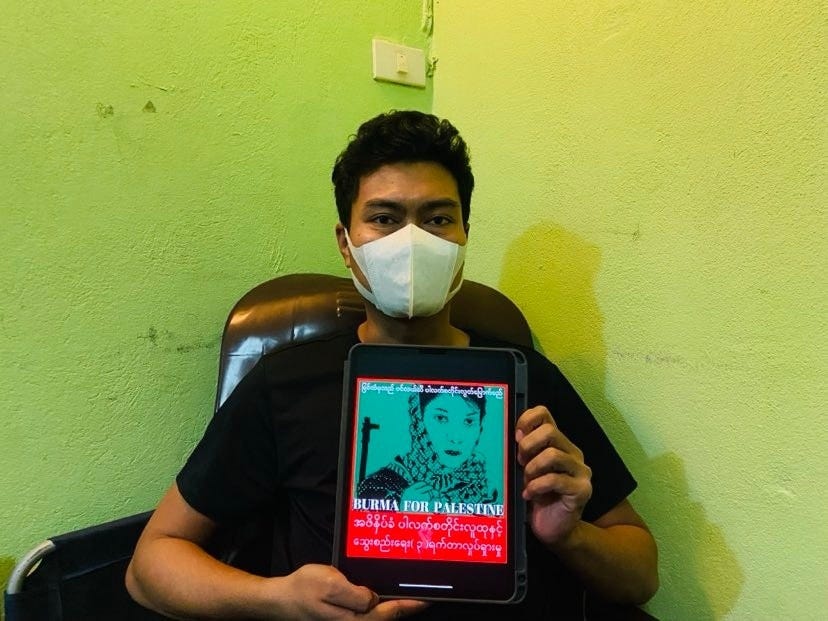

在世界的另一端,以色列对加沙的种族灭绝仍未停歇。“3.28地震”两周后,缅甸的左翼穆斯林组织“进步穆斯林青年协会”发起了“Burma For Palestine”行动,尝试将缅甸人的苦难与巴勒斯坦人的苦难关联起来,这个行动提醒缅甸人不要忘记:加沙在这一年半以来,每一天都在遭遇缅甸这场地震级别的灾难,而它并非自然灾害,而是以色列的种族灭绝。

2025年的3月,我在泰国采访了缅甸穆斯林流亡者、“进步穆斯林青年协会”的Khun Heinn,请他聊一聊缅甸穆斯林的生态,他们在这场革命中的位置,以及为什么巴勒斯坦议题对于缅甸穆斯林的抗争而言如此重要。

在2023年10月7日之后,巴勒斯坦成为了一个分裂缅甸革命社群的议题,你们的组织在这样的情况下,怎么回应这些重重张力呢?

Khun Heinn:是的,他们叫我们Kalar(外来者),我们一直都不被缅甸人所接纳。在政变后,他们突然开始向我们忏悔,为罗兴亚大屠杀的时候他们站在昂山素季和军方的那一边而道歉。但是10月7号之后,他们又原形毕露了,开始说穆斯林是恐怖分子。这当然成为了分裂革命的议题。10月7日对于我们而言,就好像回到了2017年(罗兴亚大屠杀),缅甸人对穆斯林的仇恨全部回来了。这是他们从小到大受到军政府洗脑教育的结果,尽管他们如今痛恨军政府,但是那些仇穆教育已经根深蒂固了。

在我小的时候,2000年代,有一本军方发行的周刊,叫“世界之光”,那个杂志里面成天就是在说穆斯林是恐怖分子,穆斯林又怎么搞人肉炸弹了,又怎么把炸弹放在车里搞恐怖袭击了。这些叙事事实上都来自于美国,直接进口了911以后美国的“反恐战争”话语。缅甸军政府虽然是以反美著称,但他们却全盘挪用了美国的这套仇穆反恐叙事。

2021年政变后,缅族人开始集体道歉,但是我们从未对缅族主导的主流社会有过期待。如果没有结构性的解决方案,那些道歉就只是面向国际舞台的表演,我们不相信可以这样和解。

对于我们来说,问题就要比政变后缅族革命者面对的问题要复杂一些,我们一边要面对军政府,一边要面对缅族沙文主义的主流社会对穆斯林的压迫。不过现在,重要的是我们是处于战争之中,我们需要组织起来去战斗。

但是你们怎么能说服缅甸的穆斯林群体,这场革命也是他们的革命呢?

Khun Heinn:对,这很难。这片土地上的穆斯林一直被叫做Kalar(外来者),觉得自己是客居异乡的,很少觉得这是我们的土地,我们要从军政府那里夺回来。同时,即便在NLD(全国民主联盟)执政时期,缅甸依然是缅族沙文主义的,穆斯林群体仍然很边缘,我的一些朋友们在昂山素季执政时因言获罪。不过,民主总是比军政府统治要好得多,不会有人在夜里消失,没人知道去向。

我觉得首先需要让人们理解,穆斯林的集体困境很大程度上是这个军政府造成的。在2021年政变之前,主体民族缅族对于军方没那么敌视,而现在,他们是最积极反抗军方的人,我们需要抓住这个时机,跟他们并肩战斗。

但是同时,我们都知道,这还不够。在革命后的“新缅甸”的图景中,没有穆斯林的位置,NUG的政府席位中没有给穆斯林留出代表位置,其他宗教少数群体,以及那些没有领土、没有武装力量的少数民族,也同样被排除在外。而目前所提出的联邦体制设想,也未能纳入这些群体的政治参与权。所以,我们需要和主体民族一起对抗军政府的同时,也需要在这场革命中为自身而战斗。前者要求我们拿起武器,后者则是政治话语的斗争,表达我们的政治诉求,要求我们的政治权利。对于我们来说,革命的路很长。

很多人都没有意识到缅甸的穆斯林是那么多元的群体,说到缅甸穆斯林,第一反应就是罗兴亚人。可以介绍一下缅甸穆斯林群体在革命中的实践吗?

Khun Heinn:我参与创立了MMCC(Muslims of Myanmar Multi-ethnics Consultative Committee),一个由不同的穆斯林组织组成的联盟。在革命后民主联邦制度的想象中,我们如何在这个框架里生活?你知道的,作为一个穆斯林生活在缅甸非常艰难,无论是在哪一个地区、哪一个邦——比如,若开邦有罗兴亚穆斯林,曼德勒还有很多中国(云南)穆斯林,南亚裔穆斯林、缅族穆斯林都遍布下缅甸。1982年的公民法和其他的结构性暴力一直施加在穆斯林身上,我们被排除在“缅甸人”的身份之外。

缅甸的穆斯林很多元,主流社会不管你是什么族群的,只要你是穆斯林,就会遭遇结构性歧视。所以我们在做这个跨越不同族群的穆斯林的联盟,邀请全缅不同的穆斯林组织加入这个协商机制。我们也需要找到一种更包容的身份认同,能容纳所有不同族群的穆斯林。

我自己所在的组织叫做“进步穆斯林青年协会”,是一个很小的组织,我们有一家媒体叫“Intifada”(阿拉伯语,如今通常在“巴勒斯坦大起义”中使用)。在政变后,我就和一些年轻的穆斯林同志们建立了这个“进步穆斯林青年协会”的组织。在这场抵抗军政府的革命中,我们还想要把穆斯林权利问题搬到桌面上。同时,我们也强调“进步”,组织穆斯林来挑战那些人父权的保守价值。并且,我们的媒体叫做intifada,也是为了强调巴勒斯坦解放问题对于缅甸穆斯林的重要性,我们想把缅甸穆斯林的斗争和巴勒斯坦人的斗争乃至全球穆斯林的斗争连接起来。

为什么巴勒斯坦议题对你们来说尤其重要?

Khun Heinn:帝国主义和统治阶级在不同的语境里有不同的面孔,它们彼此之间是有内在关联的。在缅甸的语境里,我们(缅甸穆斯林)就是巴勒斯坦人。

在缅甸,主流观点是,支持巴勒斯坦你就是支持哈马斯,他们觉得“intifada”就是哈马斯的暴力。大家不理解巴勒斯坦解放运动的语境。不过,在政治光谱的参照系上,我们更喜欢把我们放在PFLP(巴勒斯坦人民阵线)的位置上,也就是左翼的、进步的穆斯林。我们在2023年10月后,一直在努力理解巴勒斯坦运动,它的核心问题是对土地的占领。

在缅甸的主流穆斯林群体的眼中,大家有目共睹以色列对加沙的轰炸和对巴勒斯坦人屠杀,以及美国在其中扮演的角色,所以人们支持哈马斯领导的抵抗运动,他们和巴勒斯坦人建立的团结,是基于对哈马斯抵抗的支持,这反过来也让缅甸穆斯林社群愈发地宗教保守化,比如他们在反美和反帝的情感结构下,也会支持塔利班。所以“进步穆斯林青年协会”在穆斯林社群内部在做的事情是,介绍巴勒斯坦抵抗运动中左翼光谱的派别和他们的思想,尝试改变主流穆斯林的看法。所以,他们对巴勒斯坦解放运动的观点,是和他们本身作为穆斯林在缅甸的生活与宗教实践是息息相关的。对于我们来说,如果我们仅仅是推翻了军政府、完成了权力的更迭,但是穆斯林群体的处境依然是边缘化的、生活方式也依然是保守的,其他一些族群依然是那么民族主义,那么革命后的世界是什么样的呢?似乎变了,又似乎什么都没变。所以说,我们的革命进行到第四年了,但是真正的革命还没开始。

在10月7日之后,我们做过声明和其他很多努力,来参与到话语的建设中,不只是面对穆斯林社群,更是面对缅甸社会,我们不断地提出,西方如何在巴勒斯坦议题上扮演压迫性角色,我们的革命也不能依靠西方——尤其是美国,它们绝对不是可靠的盟友。

但是缅甸的革命,事实上的确是受到西方建制的“眷顾”的,流亡政府NUG(National Unity Government,民族团结政府)一直得到美国的支持,美国似乎也是西方国家中接收2021年政变后的缅甸流亡者最多的国家。很多缅甸议题的国际NGO也都是从美国对外援助基金(USAID)那里得到资助。在这个意义上,缅甸革命者是很难在巴勒斯坦议题上站到西方建制——尤其是美国——的对立面。

Khun Heinn:我们不拿西方的钱,所以我们的立场也从不受到任何建制立场的影响,比如,我们从来都直言不讳地批评NUG、批评西方帝国主义、批评中国。

特朗普当选后,美国对外援助基金(USAID)大幅削减,这对于缅甸当前的状况、对于“春天革命”有哪些影响?

Khun Heinn:USAID削减对缅甸冲击当然很大,震中是教育和医疗领域。政变发生后,许多参与公民不服从运动(CDM)的学生退出了国家的教育体系,多个远程教育平台相继成立,支持CDM学生继续接受教育,并帮助CDM教师继续他们的教学事业。一些平台曾获得USAID的资金支持。比起缅甸中心地区,USAID资金切断对边境的难民产生得影响要大得多,基本需求的获取愈加困难。

对于革命后流亡至泰国的缅甸社群而言,不同组织的状况不太一样,一些组织是靠向国际组织申请经费维持其运转的,另一些则靠缅甸离散群体捐款,也就是民间互助。我们的组织就是靠民间互助的形式来筹款,我们大部分工作也是无酬的行动主义(activism)工作。

在清迈,很多缅甸人都受到了USAID经费削减的影响,因为清迈是一个NGO城市,生活在这里的大部分缅甸流亡者都在缅甸议题相关的NGO里供职。

在这波美国对外援助撤资风波之前,很多缅甸革命者都在说,革命被这些国际NGO腐化了。你怎么看这件事?

Khun Heinn:我想要引用托马斯·桑卡拉的一句话,“谁投喂你,就控制你。”(布基纳法索的第一任总统,马克思主义革命者、泛非主义推动者,他的外交政策以反帝国主义和回避外援为中心,推动削减恶债、土地和矿产资源国有化,避免国际货币基金组织和世界银行的干涉和渗透。)缅甸革命中的这些拿国际组织资金的平台,他们不断要写项目计划书来迎合资方的议程,而且每一项活动都要向资方进行汇报,这让革命中的各种项目成为资方驱动的项目,它是为了给资方看的,而不是为了我们自己的社群而做的。

在我这两年多对缅甸革命的观察中,在所有的群体中,缅甸穆斯林似乎是最激进和最有政治想象力的。几乎所有的群体的革命图景都是那个未竟的联邦主义想象——少数族群有自己的邦,在自己的邦内拥有自治权,甚至在这个基础上,缅族革命者都提出在下缅甸建立“缅族邦”的构想。但是这是一个“提纯”的民族图景,不过是再生产民族国家逻辑。事实上,缅甸中心大陆(下缅甸)早就是不同族群共同生活的地方,甚至缅甸高地(上缅甸)的很多邦,比如掸邦也是非常混居的地方。如果按照这样的提纯逻辑构想缅甸的未来,我们可以想象在若开邦,若开族拥有更多的权利后,没有自己领土的罗兴亚人的处境只会更加令人担忧。事实上,在当前阿拉干军队在若开邦的节节胜利之中,罗兴亚人的噩梦已经再度开始了。但是在我跟革命者的接触中,大多数缅族革命者都对于NUG联邦主义的图景照单全收,只有穆斯林并不买账。穆斯林因为一直以来散居在缅甸各地,由不同的族群组成,以至于对于你们而言,“联邦主义”从来都不是解决方案,在这个前提下,有很多新的政治想象和实践在发生。你可以具体给我们介绍一下吗?

Khun Heinn:是的,现在革命主体对革命后的国家的想象是民主联邦制,但是这个联邦主义不应该成为新的边界。我们没有自己的领土,所以所谓的联邦主义从来都不是我们的解决方案。所以我们在寻找替代性选择,不基于领土的边界,而是一种文化的自治。

这个联邦主义有可能焕发出的民族主义比今天的民族主义还要强烈,我们就不再有机会在不同的联邦之间来做组织工作,他们没办法在一面旗帜之下团结起来。但是,我们的处境之间是相互联系的,我们需要团结在一起。

在缅甸革命的语境中,穆斯林是受压迫的,我们无法去期待革命带来的改变与我们有多大关系,所以我们必须比起其他群体要更激进。穆斯林女性是在穆斯林革命群体中更加受压迫的,所以穆斯林女性甚至要更加激进。你看缅甸革命者也好,那些进步的民族武装力量也好,他们反抗军政府的时候都很激进,但是他们面对罗兴亚人的时候,却完全是军政府的那套话语。

我们现在在推一个新的思潮,叫作non-territorial autonomy(非领土自治)。这个概念对我们来说很重要,因为跟很多的少数族裔相比,我们没有我们自己可以实行自治的领土。“罗兴亚人”的斗争策略就是一直宣称自己是若开邦的原住民。(注:缅甸主流社会在罗兴亚大屠杀前从未听过“罗兴亚人”这个名词,他们管罗兴亚人叫做“孟加拉人”,暗示他们是从孟加拉偷渡过来的。而“罗兴亚人”的字面意思就是若开邦的人,是这个群体自我政治赋权的产物。)但是大多数的穆斯林散居在缅甸的不同地方。所以我们如何在革命后想象这个共同体的集体政治权利问题呢?我们必须超越“地域”边界的限制。这个“non-territorial autonomy”的概念是一个新生的思潮,还并未流行开来。但是在我们看来,这个概念也不只适用于穆斯林群体,比如,缅甸华人也散居在缅甸各地,也长期以来不被承认其族群身份。还有在长期的族群流动下,很多克伦族、孟族、掸族出生、成长于仰光,而并不出生于克伦邦、孟邦、掸邦。那么他们的族群身份认同和居住地是分离的,他们也需要另一种替代性的政治框架,而不是成为缅族人。

在这个“non-territorial autonomy”的框架中,并不是我们要建立政府机构,居住在不同地区的穆斯林群体属于他们所属行政区域的管辖中,但是我们要求的是一种集体权利,在本地的行政机构中有成比例的政治参与权。另一方面是,我们有一个自己的社会福利系统,包括教育、医疗等。在主流社会中,作为少数群体的穆斯林在教育和医疗等领域的需求总是被忽视的。而且,考虑到穆斯林在长期结构性不平等中生活,被剥夺了太多,甚至我们的公民权。在革命后我们要求差异化的公正(equity),而不是绝对的平等(equality),也就是说,作为边缘群体、被剥夺的少数群体,在分配上需要被照顾。

我出生成长在仰光,我的肤色告诉我,我的祖上来自南亚次大陆。但是我热爱我脚下的土地,这片我出生的、我的父母和我的祖父母出生的土地。我每天早上都吃缅甸鱼汤粉(Mohinga)配印度奶茶,我就是这么长大的。这场革命是我的革命。

2021年8月25日,罗兴亚大屠杀周年纪念日,仰光的一场左翼游行,游行要求缅甸少数民族的权利,同时表达与巴勒斯坦人站在一起。